Wartung und Instandsetzung von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Die Installation von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen unterliegt strengen Vorschriften und gesetzlichen Regelungen, die in den Normen und Bauord-nungen verbindlich festgelegt sind. Die darin gebündelten Fakten müssen alle berücksichtigt und miteinander in Einklang gebracht werden, ganz gleich ob es sich um einen Neubau, eine Gebäudeerweiterung oder eine Sanierungsmaßnahme handelt. Ein fachgerechter Einbau ist dabei ebenso wichtig, wie die spätere regelmäßige Wartung. Daher setzen immer mehr Bauunternehmen auf kompetente, ganzheitlich denkende Zulieferer.

Profis für Entlüftung und Entrauchung

Profis für Entlüftung und Entrauchung

Die Fachingenieure von ESSMANN wissen worum es geht und worauf es ankommt, denn seit über 60 Jahren beschäftigt sich der Hersteller aus Bad Salzuflen mit der Entwicklung, Planung und Produktion von Systemen zur Belichtung, Be- und Entlüftung sowie Entrauchung und Systemen zur gezielten Entwässerung rund um das Flachdach und die Fassade. Dabei steht die verlässliche Sicherheit der Systeme bei allen Produktentwicklungen an erster Stelle. Die eigene VdS-Errichteranerkennung sowie die DIN EN ISO 9001 Zertifizierung gewährleisten beste Ergebnisse bei der Wartung firmeneigener sowie fremder Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA).

Lichtkuppeln und Lichtbänder, die mit natürlich wirkenden RWA-Anlagen (NRWG) ausgestattet sind, tragen erheblich zum Brandschutz bei. Sie werden bei beginnender Rauch- und Wärmeentwicklung automatisch durch einen pneu-matisch oder elektrisch angetriebenen Öffnungsmechanismus geöffnet.

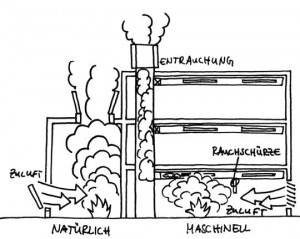

Die thermische Lüftung wird durch ein physikalisches Gesetz geregelt. Warme Luft steigt nach oben, verbrauchte Luft durch steuerbare Lüfter im Dachbereich nach außen. Zuluftöffnungen erhöhen dabei die Wirksamkeit des Luftwechsels.

Mit eigenen Fachingenieuren erstellt ESSMANN situationsgerechte, auf das jeweilige Bauprojekt bezogene produktionskonforme, lüftungstechnische Analysen, in denen es in erster Linie darum geht, die Abführung von entstandener Wärme zuverlässig zu regeln, die aufkommende Abwärme energetisch zu nutzen und optimalen Brandschutz zu gewährleisten. Betrachtet werden dabei die Situation, Bauart, sowie die baulichen Gegebenheiten des Bauprojektes. Alle Ergebnisse fließen in ganzheitliche, ausgereifte und wirtschaftliche Lüftungskonzepte, wahlweise bestehend aus natürlicher Lüftung, maschineller Lüftung oder einer Kombination aus beiden Systemen und RWA, jeweils mit intelligenten Steuerungen, inklusive Wartung.

Aufgabe und Wirkung von RWA-Anlagen

Im Brandfall leiten natürliche und maschinelle RWAs die heißen und giftigen Rauch- und Brandgase aus dem Gebäude ab. Sie unterstützen die Selbst- und Fremdrettung von Personen und verbessern die Löschmaßnahmen der Feuer-wehr. Ausgefeilte Fassadenlösungen dienen der gezielten Frischluftzufuhr und verhindern so z.B. ein Verqualmen des unteren Raumbereiches, so dass sich Menschen selbständig in Sicherheit bringen können.

Brand- und vor allen Dingen Rauchschaden verursachen hohe Kosten und können Unternehmensexistenzen gefährden. Tritt der Ernstfall ein, müssen RWA-Anlagen unverzüglich, störungsfrei und zuverlässig funktionieren, um Produktionsausfälle, Image – /Kundenverluste und im schlimmsten Fall sogar Personenschäden zu vermeiden. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge sind oftmals nicht das Feuer und die hohen Temperaturen einer Katastrophe ausschlaggebend, sondern der dabei entstehende giftige Brandrauch.

Unabdingbar – und zudem gesetzlich vorgeschrieben – ist daher die regelmäßige und professionale Wartung der gesamten Anlage nicht nur empfehlenswert, sondern zwingend notwendig.

Die Aufgabe und die Wirkung von RWA sind äußerst vielseitig und bilden einen wichtigen Bestandteil des Schutzes von Menschen und Sachwerten. Exakte Hinweise zu Prüf- und Wartungsmaßnahmen sind in der DIN 1832 Teil 2, der VDS-Richtlinie 4020, der Verdingungsordnung für Bauleistungen § 13, der VDI 3564 und der Geschäftshausverordnung (GhVo) enthalten.

Umfangreiches Sorglos-Paket für die Sicherheit im Ernstfall

Regelmäßige und fachgerechte Wartung gewährleistet eine ständige Funktions-sicherheit und verringert das Schadens- und Haftungsrisiko. Zu einem schlüssigen RWA-Wartungskonzept, so wie ESSMANN es bundesweit mit eigenen Wartungsspezialisten praktiziert, gehört ein jährlicher Wartungsintervall mit einer allgemeinen Dachbegutachtung zur Überprüfung erforderlicher Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen, eine sach- und fachgerechte Bestandsaufnahme der Gesamtanlage auf eventuell zwischen-zeitlich vorgenommene maßgebliche Veränderungen, eine Sichtkontrolle der einzelnen Systemkomponenten und Prüfung auf Beschädigungen oder Funktionsbeeinträchtigungen, die Prüfung aller Notauslösekästen und Steuerungszentralen, die Auslösung der Gesamtanlage, der Austausch schadhafter und verbrauchter Teile sowie deren Ersatz durch Originalbauteile, eine Funktionsprüfung der Belüftungs- und Belichtungsfunktion, die Prüfung der eingebauten Personen-Absturz-Sicherungen (PAS) am Aufsetzkranz oder am Lichtband und last but not least die Dokumentation aller Ergebnisse und Maßnahmen in einem Prüfbuch für den Betreiber. Leben Schützen, Werte erhalten, ständige Erreichbarkeit, darauf können sich Bauherren und Planer sorglos verlassen vorausgesetzt, die Wartung und Instandhaltung ihrer RWA-Anlagen geben sie in zuverlässige und bewährte Hände.