In den technischen Daten für elektronische Geräte wird oft von Schutzklassen, IP-Klassen, IP-Codes oder ähnlichem gesprochen.

Doch was bedeutet IP eigentlich?

Die Abkürzung IP steht laut DIN EN 60 529 für International Protection, wird aber im englischen Sprachraum als Ingress Protection verwendet. In der DIN EN 60 529 werden sie mit dem Titel Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) festgehalten und als Schutzklassen und Normen definiert, die angeben, welchen Umweltbelastungen hinsichtlich Berührung, Fremdkörper- und Feuchtigkeitsschutz ein System ausgesetzt werden kann, ohne dabei Schaden zu nehmen. Die Schutzart gibt somit einerseits die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für verschiedene Umgebungsbedingungen an, andrerseits den Schutz von Menschen bei deren Benutzung gegen potentielle Gefährdung. Viele elektronische Geräte müssen unter erschwerten Umweltbedingungen über viele Jahre sicher arbeiten. Neben dem zulässigen Temperaturbereich stellt die chemische Belastung eine Einsatzbeschränkung dar. Für eine zuverlässige Funktion muss auch das Eindringen von Nässe und Fremdkörpern, wie z. B. Staub, verhindert werden, dieses wird durch die IP-Prüfungen sichergestellt. Bezüglich ihrer Eignung für verschiedene Umgebungsbedingungen werden die Systeme in die entsprechenden Schutzarten, die IP-Codes eingeteilt.

Den in der Schutzartbezeichnung immer vorhandenen Buchstaben IP wird eine zweistellige Zahl angehängt. Diese zeigt an, welchen Schutzumfang ein Gerät bezüglich Berührung bzw. Fremdkörper (erste Ziffer) und Feuchtigkeit (zweite Ziffer) bietet. Der zum Teil verwendete Begriff IP-Schutzklasse ist allerdings nicht richtig, er ist durch den Begriff IP-Schutzart zu ersetzen. Sofern eine der IP-Prüfungen nicht durchgeführt wurde, wird im IP-Code die entsprechende Ziffer durch ein „X“ ersetzt. Bei Bedarf können an die Zahlenkombination noch Buchstaben zur genaueren Beschreibung der Schutzart angehängt werden. Hat ein Gerät unterschiedliche Schutzarten für unterschiedlich vorgesehene Montageanordnungen, so müssen die betreffenden Schutzarten vom Hersteller in den Anleitungen, die den jeweiligen Montageanordnungen zugeordnet sind, angegeben werden. Die erste Kennziffer beschreibt den Schutz des Geräts gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern und vor Berührung.

Die zweite Ziffer ist der Schutz des Geräts gegen das Eindringen von Wasser mit schädlichen Auswirkungen.

Beispiel: Ein Gerät der Schutzklasse IP 54 ist staub- (bei dauerhafter Einwirkung kann der Staub dennoch eindringen) und spritzwassergeschützt (es widersteht aber nicht einem stetigem Wasserstrahl). Zu beachten ist, dass die Kälte- bzw. Hitzeempfindlichkeit eines Geräts in der IP-Kennzeichnung keine Berücksichtigung findet. Den IP-Klassen sind auch Symbole zugeordnet.

Die Prüfungen zur IP-Klassifizierung stellen eine Momentbetrachtung dar. Langzeitschäden wie Korrosion, Kondensat, chemische Stoffe o.ä. werden durch diese Prüfung nicht abgedeckt. Zur Zeit werden beim IFT Rosenheim Untersuchungen zum Thema IP-Prüfungen und Langzeitbetrachtungen mit Praxistests unter Realbedingungen durchgeführt.

Praxisbeispiel: Antriebe zum Öffnen und Schließen von Fenstern in Fassade und im Dach

In diesem Anwendungsbereich kommt es bedauerlicherweise immer wieder vor, dass südeuropäische Antriebshersteller hohe IP-Klassen vor allem für Kettenantriebe angeben. Ein Hersteller ist nicht verpflichtet, die Angabe seiner IP-Klasse durch eine Prüfung nachzuweisen. Sollte sich herausstellen, dass diese Angaben nicht der Wahrheit entsprechen, können dadurch entstandene Schäden dem Hersteller angelastet werden. Bei Kettenantrieben handelt es sich um eine offene Konstruktion. Im Bereich des Kettenaustrittes treten konstruktionsbedingt Wasser und Fremdkörper ein.

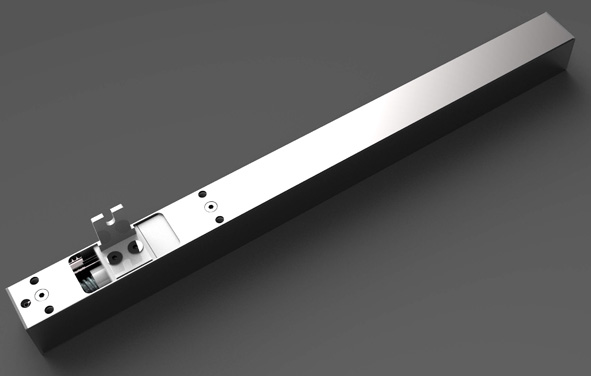

Im Unterschied zu Linearantrieben ist es sehr verwunderlich, dass Kettenantriebe eine hohe IP-Klassifizierung erreichen. Es gibt Linearantriebe, die trotz niedriger IP-Klasssifizierung einwandfrei im Freien funktionieren, wie sich in der Praxis herausstellte. Ein Linearantrieb ist ebenfalls nicht 100% dicht. Das Funktionsprinzip eines Linearantriebs ähnelt dem einer Luftpumpe.

Beim Ausfahren der Schubstange wird Luft eingesogen (Unterdruck), somit kann auch feuchte Luft einzogen werden, die sich dann als Kondensat absetzt. Dieses kann zu Schäden führen, wenn es nicht gezielt abgeführt wird. Die gezielte Abführung durch Öffnungen im Gehäuse ist der Grund für eine niedrige IP-Klassifizierung.

Fazit

Zusätzlich zu den Prüfungen zur IP-Klasse sollte somit immer auch der Einsatzzweck und die Einbausituation betrachtet werden. Der Linearantrieb M9 water resistant wurde nachweislich auf seine Tauglichkeit zur Nutzung im Freien geprüft, obwohl er mit einer IP-Klassifizierung von IP44 eine niedrige Zuteilung erhielt. Die IP-Schutzart wird hier erreicht, wenn die zulässige Einbausituation von 45°, Schubstange nach oben, eingehalten wird.

Text: A. Erdmann STG-BEIKIRCH GmBH & CO KG