Ab 01.07.2013 mehr Verantwortung für Planer und Errichter, denn sie müssen, bedingt durch die neue europäische Bauproduktenverordnung (BauPVO), bei Ausschreibungen viel intensiver als bisher prüfen, ob Bauprodukte für die Verwendung in einem Bauwerk geeignet sind. Darauf weist Christian Kühn, Vorstandsvorsitzender der ZVEI-Arbeitsgemeinschaft Errichter und Planer hin. „Eine korrekte CE-Kennzeichnung bedeutet nach der neuen BauPVO nicht zwangsläufig, dass ein Bauprodukt die bauaufsichtlichen Anforderungen an das konkret zu planende bzw. zu errichtende Objekt erfüllt.

Errichter und Planer sind künftig viel stärker als bisher gefordert, die Herstellererklärung zur Leistung der einzelnen Produkte anhand des konkreten Bedarfs genau zu überprüfen“, erläuterte Kühn.

Vieles wird besser, einiges anders

Die BauPVO tritt am 1. Juli 2013 in allen EU-Mitgliedsstaaten ohne nationale Anpassungen sofort in Kraft und ersetzt die europäische Bauproduktenrichtlinie (BPR) und das bisherige nationale Bauproduktengesetz (BauPG). Die BauPVO regelt europaweit einheitlich das Inverkehrbringen von harmonisierten Bauprodukten und legt Anforderungen an die Leistung und die CE-Kennzeichnung von Bauprodukten fest. Sie präzisiert an vielen Stellen die Aussagen der Bauproduktenrichtlinie und bietet eine Reihe von Vereinfachungen. So werden die bisher sechs ‚Wesentlichen Anforderungen‘ an Bauwerke der BPR umbenannt in ‚Grundanforderungen‘. Ergänzt wurden dabei die Anforderungen zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen und die Barrierefreiheit bei der Nutzung. Für Kleinunternehmen gelten vereinfachte Nachweisverfahren, und die Marktüberwachungsbehörden erhalten mehr Rechte und Durchgriffsmöglichkeiten. Darüber hinaus gibt es eine umfangreiche Übergangsregelung, nach der beispielsweise vor dem 1. Juli 2013 ausgestellte Konformitätserklärungen und EG-Zertifikate weiterhin gültig bleiben. Vor diesem Datum in Verkehr gebrachte Bauprodukte gelten als konform zur BauPVO und bleiben zeitlich unbeschränkt im gesamten Binnenmarkt verkehrsfähig.

Neu: Leistungserklärung und geänderte CE-Kennzeichnung

Für Planer und Errichter besonders wichtig: Ab 1. Juli 2013 bekommt die CE-Kennzeichnung eine neue Bedeutung. Diese bescheinigt zukünftig lediglich die Übereinstimmung des Bauproduktes mit der selbst erstellten Leistungserklärung des Herstellers. Sie bescheinigt nicht mehr die Übereinstimmung mit allen im Anhang ZA der einschlägigen harmonisierten Europäischen Norm (EN) festgelegten ‚Wesentlichen Merkmalen‘ des Produkttyps. Nur sofern das Bauprodukt neben der BauPVO zugleich auch anderen europäischen Rechtsvorschriften genügen muss, bestätigt das CE-Zeichen weiterhin die volle Konformität zu diesen anderen relevanten europäischen Rechtsvorschriften. Mit der neuen Leistungserklärung erklärt der Hersteller die Leistungen des Bauproduktes zu dessen Leistungsklassen und -stufen, sofern solche im Anhang ZA der europäischen Normen, die nach der BPR/BauPVO mandatiert sind, festgelegt sind.

Solange allerdings weder in der einschlägigen EN Leistungsklassen oder -stufen noch durch nationale Gesetze konkrete technische Leistungsanforderungen an das betreffende Bauprodukt festgelegt sind, kann der Hersteller frei wählen, zu welchem ‚Wesentlichen Merkmal‘ er Angaben machen will oder ob er keine Leistung erklärt ,no performance determined‘ (npd). Er muss lediglich für mindestens ein beliebiges ‚Wesentliches Merkmal‘ einen technischen Wert angeben.

Welche Anforderungen in einem Mitgliedstaat an ein Bauprodukt bestehen, darüber informieren die nationalen Produktinformationsstellen. In Deutschland ist das die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Noch haben nicht alle Mitgliedstaaten ihre Produktinformationsstellen an die EU-Kommission notifiziert.

In Deutschland bestehen bislang in allgemeinen Rechtsvorschriften nur selten konkrete technische Anforderungen an Produkte für brandschutztechnische Anlagen und Einrichtungen. „Der ZVEI setzt sich dafür ein, in Deutschland möglichst schnell Regelungen zu Mindestangaben über die Leistung solcher Bauprodukte zu schaffen, die in brandschutztechnische Anlagen und Einrichtungen eingebaut werden. Unser Ziel muss sein, Sicherheit für alle Baubeteiligten zu erreichen. Wir wollen nicht durch Berücksichtigung ungeeigneter Produkte für Planungs- und Anwendungsfehler haftbar gemacht werden“, beschreibt Kühn die Problemstellung. Planer sollten nach Ansicht des ZVEI genauer und detaillierter ausschreiben, damit ersichtlich wird, welches Schutzziel mit welchen Anforderungen an die Leistungsklassen eines Bauproduktes tatsächlich zu erreichen ist.

Handel ja, Verwendung nein

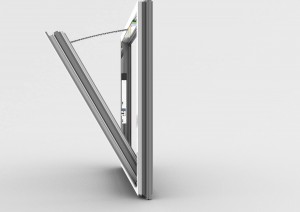

Sind Leistungserklärung und CE-Kennzeichnung korrekt ausgestellt, darf das Bauprodukt in den Handel gebracht werden. Ob es allerdings für die Verwendung in einem Bauwerk geeignet ist, kann daraus nicht abgeleitet werden. Entscheidend für die Eignung ist, ob die vom Hersteller angegebenen einzelnen Werte der Leistungsklassen die bauaufsichtlichen Forderungen erfüllen. So könnten Hersteller beispielsweise ein Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG) anbieten, bei dem lediglich für die Leistungsklasse ‚Tiefe Temperaturen‘ ein Wert vorhanden ist. Bei allen anderen Merkmalen darf der Hersteller ‚keine Leistung‘ erklären. Solch ein Gerät darf im Binnenmarkt in Verkehr gebracht und auch auf dem deutschen Markt angeboten werden. Es darf aber nicht für einen bauaufsichtlich geforderten Rauch- und Wärmeabzug verwendet werden, für den aus dem konkreten Bauobjekt Anforderungen zu allen ‚Wesentlichen Merkmalen‘ nach Anhang ZA der europäischen Norm EN 12101-2 bestehen bzw. abzuleiten sind.

BauPVO und Instandhaltung

Die neue BauPVO könnte nach Ansicht des ZVEI auch Auswirkungen auf die Instandhaltung sicherheitstechnischer Anlagen haben. Beispielsweise erstrecken sich die Grundanforderungen an Bauwerke nun explizit auf die gesamte Lebensdauer von der Errichtung, über die Nutzung bis zum Rückbau. Mit möglichen Konsequenzen für die Instandhaltung wird sich der ZVEI-Arbeitskreis ‚Richtlinien zur Instandhaltung von natürlichen Rauch- und Wärmeabzugsanlagen‘ befassen.

Text: Christian Kühn

Auf der Security Essen treffen sich vom 25. bis 28. September 2012 Sicherheits- und Brandschutzexperten aus aller Welt. Erneut gewachsen ist dabei der Messebereich Brandschutz.

Auf der Security Essen treffen sich vom 25. bis 28. September 2012 Sicherheits- und Brandschutzexperten aus aller Welt. Erneut gewachsen ist dabei der Messebereich Brandschutz.